Si dice che una immagine valga più di mille parole e questo è particolarmente vero in una società nella quale siamo quotidianamente sommersi da foto e video. Sappiamo che queste e questi sono in grado di ispirarci sentimenti ed emozioni che si distribuiscono in uno spettro che va dal disgusto al piacere e comprendono tutto quello che c’è nel mezzo. I sentimenti e le emozioni sono naturalmente legati principalmente alle diverse sensibilità individuali per cui un’immagine che a una persone può causare una sensazione di disagio può risultare completamente indifferente a un’altra. Ma anche quando un’immagine non provoca reazioni questa è a sua volta comunque una reazione. In alcuni casi i sentimenti e le emozioni provocate dalle immagini possono portare le persone a compiere azioni concrete come ben sanno i pubblicitari che cercano sempre di scegliere quelle immagini che siano capaci di orientare le persone verso l’acquisto di un determinato prodotto.

Chiunque abbia seguito, non in modo episodico, le iniziative politiche degli ultimi due anni che chiedevano la fine del massacro a Gaza deve aver notato necessariamente almeno due cose: che, con il passare dei mesi, la partecipazione è aumentata e che all’interno delle manifestazioni si notava una consistente presenza di persone giovani e molto giovani.

La cosa non è passata inosservata in quanto si è verificata in tutta la penisola, nelle grandi città e nei piccoli centri sono ricomparsi in piazza anche minorenni, cosa che non si vedeva dai tempi dei “Friday For Future”. Il fatto è stato variamente commentato sui mezzi di comunicazione di massa, web compreso, da personaggi famosi oltre che dai tuttologi di professione.

I pessimisti hanno fatto notare che questi giovani, quando interpellati, spesso si lanciano in dichiarazioni azzardate o esprimono posizioni contraddittorie. Gli ottimisti ricordano che, storicamente, tutti i movimenti di massa sono sempre stati composti da una maggioranza che si è mossa principalmente sull’onda dell’emozione e dell’emulazione e da una minoranza più politicizzata.

C’è però un fattore che potrebbe aver avuto una certa influenza nel determinare l’aumento visibile della partecipazione giovanile (e non solo) alle migliaia di cortei che hanno attraversato tutte le strade e le piazze italiane, soprattutto negli ultimi sei mesi. Un fattore non certamente nuovo.

Nella storia della sociologia delle comunicazioni di massa c’è un precedente che può venire in mente a chi cerca di spiegarsi questo fenomeno in un paese nel quale erano molti anni che non si vedevano manifestazioni nelle quali la componente giovanile era quella predominante. Un precedente molto vecchio.

C’era una volta un villaggio un po’ meno globale

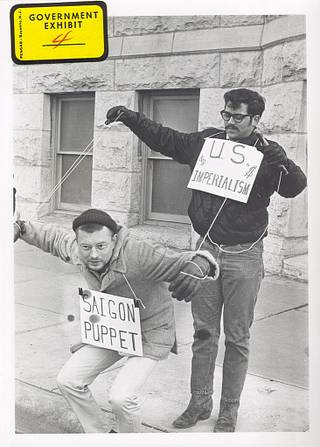

Quando il mondo era rigidamente diviso in blocchi ideologicamente contrapposti lo scontro tra le Potenze avveniva anche sul campo di battaglia anche in modo indiretto. La Guerra scoppiata in Vietnam, tra i Nord legato alla URSS e il Sud legato agli USA, ebbe per una ventina d’anni il monopolio quasi assoluto della scena politica e informativa internazionale. In quella occasione gli USA intervennero direttamente nel conflitto con il loro esercito, lasciando sul campo circa 58 mila morti. Alla fine il Vietnam del Sud fu sconfitto e l’immagine di quella disfatta fu immortalata per sempre nella foto di un elicottero sul tetto di un edificio.

Da tempo gli studi di psicologia della percezione avevano provato che le immagini possono avere un impatto profondo sull’opinione pubblica, generando indignazione, empatia e, spesso, spingendo le persone ad agire concretamente. Questo perché anche un’immagine è in grado di suscitare emozioni immediate e intense.

In quegli anni molti studiosi giunsero alla conclusione che gli USA avevano perso in Vietnam non tanto sul campo quanto nei salotti dove le famiglie guardavano la televisione. Intendevano dire che le immagini diffuse dal piccolo schermo ebbero un ruolo molto importante nello sviluppo, nell’opinione pubblica americana, di sentimenti ostili alla guerra e, di conseguenza, ai governi che si ostinavano a portarla avanti. Iperboli a parte la sconfitta fu causata anche dal fatto che il Vietnam diventò un simbolo di resistenza, quella di una piccola popolazione che osava sfidare l’esercito più potente del Mondo. Persino fuori dagli USA, in paesi dove la quantità di immagini che passavano nelle televisioni era decisamente minore, alcune di esse diventarono, come si direbbe oggi, “virali” e lo restano ancora. Come la clip filmata nel quale un prigioniero Viet Cong viene ucciso con un colpo di pistola alla tempia o la foto di una bambina nuda che corre per allontanarsi da una zona incendiata dalle bombe al Napalm.

Viene a questo punto in mente che ci potrebbe essere qualcosa che accomuna il ruolo che hanno giocato le immagini e i mass-media durante la guerra in Vietnam e quello che hanno giocato nel corso dell’assedio di Gaza. Vediamo allora, senza alcuna pretesa di scientificità o di esaustività, alcuni dei punti principali che avvicinano o separano i due avvenimenti da questo punto di vista.

Tra gli anni ’50 e gli anni ’60 del secolo scorso la televisione aveva iniziato ad assumere una posizione nella costruzione del racconto della realtà più importante di quello della carta stampata, non a caso quella del Vietnam è stata definita “la prima guerra in televisione” anche se allora i giornali avevano ancora una autorevolezza capace di influenzare il pubblico molto più di un telegiornale. In Vietnam si recarono moltissimi giornalisti, italiani compresi, che nella stragrande maggioranza dei casi erano aggregati alle truppe statunitensi. Nonostante questo i reportage che arrivavano dal fronte non erano tutti allineati con le politiche predominanti al Pentagono e alla Casa Bianca. Le trasmissioni televisive che diffondevano le immagini nelle case di chi non erano comunque controllate dai principali Network (privati) che potevano selezionare i filmati che arrivavano in redazione. In altre parole il paradigma era quello classico dei mezzi di comunicazione di massa: fatti-giornalista-redazione-media-pubblico.

Nel caso dell’assedio di Gaza la situazione è stata, in gran parte, alquanto diversa. Il Governo israeliano ha impedito l’ingresso nell’area a qualsiasi giornalista o troupe televisiva. Per cui la quasi totalità delle immagini diffuse provenivano – direttamente o indirettamente – dal Network di “AlJazeera”. Come è noto si tratta di una Azienda del Qatar in parte privata ma che ha goduto anche di finanziamenti pubblici. La linea politica espressa dal Network è molto chiaramente schierata a favore dei palestinesi.

A questa sorta di “monopolio involontario” si sono aggiunte le informazioni prodotte e diffuse, grazie alle moderne tecnologie, direttamente dagli abitanti di Gaza quando era possibile accedere alla Rete.

In ogni caso però il “racconto” è stato necessariamente a senso unico e chiunque abbia un minimo di memoria avrà notato che il flusso continuo di immagini ha proposto sempre i medesimi contenuti: esplosioni, edifici distrutti, persone di ogni età in condizioni miserevoli, ospedali pieni di feriti e moribondi, vecchi e vecchie, uomini e donne che piangono o pregano, folle in attesa della distribuzione del cibo, funerali, corpi e corpi avvolti in sudari bianchi, molto spesso in piccoli sudari.

Una parte di questo flusso era costituito dalle autoproduzioni di blog, diari e racconti personali su quello che stavano vivendo gli abitanti di Gaza. Erano le stesse vittime a raccontare la loro tragedia.

Come è ovvio, in questo caso, il paradigma classico citato sopra a proposito del Vietnam è quasi completamente saltato o, comunque, è cambiato in modo significativo. Qualcuno o qualcuna deve aver già scritto che “Gaza è la prima guerra raccontata tramite i social media”.

Immagini che suscitano emozioni e muovono corpi

Durante la Guerra del Vietnam, con il passare degli anni diventò sempre più evidente il divario esistente tra la realtà veicolata delle immagini e da alcuni resoconti comparsi sulla stampa e le dichiarazioni ufficiali di politici e militari. Ogni notte le famiglie che avevano un figlio o un parente in guerra ascoltavano con il dovuto orrore la trasmissione dell’elenco dei caduti in combattimento. Il sostegno popolare alla guerra iniziò a declinare, non solo tra i giovani in età di leva e le manifestazioni e le proteste invasero tutti gli USA. Ma anche in Europa iniziarono a vedersi cortei e sit-in e tra i principali protagonisti c’erano giovani che non rischiavano certo di essere arruolati per combattere in Vietnam. Probabilmente a spingere le persone a protestare contro la guerra furono anche, in modo minore o maggiore, le immagini trasmesse in televisione. Il conflitto Vietnamita diede in quegli anni un contributo essenziale alla costruzione di un diffuso immaginario collettivo a livello internazionale che resisterà (almeno) fino alla metà degli anni ’70, che fu condiviso da tutti i movimenti di protesta giovanile che si svilupparono in quegli anni, come il ’68, ma questa è un’altra storia.

Per Gaza si è, almeno in parte, verificato qualcosa di simile che però ha avuto un impatto più profondo perché il flusso di immagini è spesso stato diffuso in tempo reale e senza filtri a qualsiasi ora del giorno o della notte. Sarebbe davvero strano se quell’orrore quotidiano non avesse toccato, almeno un minimo, la sensibilità di una persona portandola a provare un moto di empatia (se non proprio di simpatia) per la disgraziata sorte degli abitanti della Striscia. All’empatia per le sofferenze altrui, specialmente quando si tratta di persone indifese, si associa spesso una sorta di “senso di colpa” e in un bisogno urgente di fare qualcosa contro le ingiustizie che si vedono.

Alle proteste contro l’assedio di Gaza si sono aggiunte, giustamente, le proteste contro i Governi che, colpevolmente, per due anni non hanno mosso un dito per far cessare lo sterminio dei palestinesi e la distruzione in corso. In questo caso, come durante la guerra in Vietnam, le proteste hanno coinvolto persone in tutto il Mondo come è stato mostrato, oltre ogni dubbio, anche in modo simbolico, dalle due “flotillas”, una sorta di “Internazionale” via mare, che hanno provato a forzare il blocco navale israeliano per arrivare a Gaza.

Per non dimenticare poi che, proprio come nella storia del Vietnam, anche in questo caso il racconto è quello di una piccola popolazione che combatte contro un complesso tecnico-militare tra i più potenti del Mondo e anche in Italia, come allora negli USA, tutte e tutti hanno potuto toccare con mano la differenza esistente tra le inutili, vergognose e complici dichiarazioni dei politici, soprattutto di quelli al Governo, e la realtà dei fatti.

Si potrebbe ritenere che una delle principali differenze, a livello dei mass-media, tra le due storie sia che oggi la guerra viene combattuta anche sul web magari a colpi di “hashtag” contrapposti e che l’enorme volume di contenuti generati dalle singole persone, rende praticamente impossibile la verifica delle notizie facilitando la diffusione di disinformazione, misinformazione e fake. A questo va aggiunto il fatto che gli algoritmi che gestiscono i social media sono progettati per massimizzare l’attrazione spesso rendendo maggiormente visibili i contenuti più estremi e quelli emotivamente più carichi a prescindere dalla loro attendibilità. Il rischio di farsi manipolare esiste ma, per tornare alla storia passata, si potrebbe ricordare che l’entrata in guerra degli USA in Vietnam fu giustificata da un incidente bellico (quello del “Golfo del Tonchino”) inventato di sana pianta. Allora sicuramente esisteva già la disinformazione e i falsi erano prodotti direttamente dagli apparati segreti dei Governi.

Di passaggio, perché non rientra nell’ambito di queste riflessioni, va ricordato che anche in Israele, sebbene esista una ampia pluralità di fonti di informazione (cosa assente a Gaza) si è comunque sviluppata una narrazione dei fatti nella quale però prevale la negazione della realtà. Favorita in primo luogo dalla propaganda governativa e che arriva fino al complottismo estremo di chi ha coniato e usa il termine “Gazawood” per definire le immagini provenienti dalla Striscia e diffuse in Rete. Questa narrazione però può funzionare, quando funziona, esclusivamente a livello interno come si è visto nel caso del noto episodio nel quale sono stati coinvolti dei cosiddetti “influencer”, ingaggiati per raccontare una storia poco credibile, che è durata poco più di uno stacco pubblicitario tra un massacro e l’altro.

Una vittoriosa sconfitta

Il Governo israeliano sa bene che più passa il tempo, più continua la diffusione di immagini che lo additano, ormai non c’è nemmeno bisogno di dirlo, come stragista, assassino, massacratore e sa anche che, nonostante tutta la potenza tecnologica che ha a disposizione, non riuscirà a contrastare in alcun modo questa verità. Non certo tramite i filmati prodotti dall’Esercito in azione o i video di aerei o droni che colpiscono i loro obiettivi. In questi casi le immagini saranno viste come una conferma e una rivendicazione di colpevolezza di chi ha portato la morte e la distruzione a Gaza.

La cosa più paradossale, ma non troppo, è che a dare ad “AlJazeera” il monopolio dell’informazione è stata proprio la politica del Governo israeliano guidato dall’ossessione militarista che ha imposto la chiusura totale dei confini della Striscia anche ai media mainstream. Un vero e proprio “autogòl”.

Perdere la battaglia dell’informazione non è come perderne una combattuta con le armi ma è altrettanto importante, tenuto conto del ruolo che ha l’informazione nel modellare i sentimenti delle persone, ancora di più di quanto avveniva ai tempi del Vietnam. Questa situazione non può essere più ribaltata e può solo peggiorare ulteriormente. Tutti sono concordi nel ritenere che il Governo israeliano si è inimicato l’opinione pubblica mondiale e la “simpatia” di molti Governi, ma in quest’ultimo caso quasi sempre solo a parole. Più il massacro è andato avanti più danni di immagine ci sono stati per Israele e l’enorme quantità di immagini prodotte in questi due anni sarà, nei prossimi decenni, un’eredità difficile da gestire per i governi di Tel Aviv.

Non si pretende di sostenere, semplicisticamente, che coloro che stanno protestando (in particolare le persone più giovani) lo facciano solo perché sono influenzate dalle immagini e dai video. Ma, piuttosto, che questo enorme flusso di informazioni proprio perché “a senso unico” ha contribuito e contribuisce alla formazione delle opinioni delle persone e quindi concorre di conseguenza, in misura minore o maggiore, a determinare il loro agire. Questo spiega perché la mobilitazione è andata progressivamente aumentando, in termini numerici, nel corso di questi due anni.

Una ulteriore prova è data dal fatto che difficilmente si sono viste e si vedono in tutto il Mondo mobilitazioni della stessa portata per qualcuno degli altri conflitti in corso che hanno avuto oggettivamente avuto una copertura mediatica infinitamente minore rispetto all’assedio e al massacro di Gaza.

Perché no

A questo punto ci si potrebbe chiedere perché, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, in corso da più di tre anni non si siano viste in Italia, ma anche all’estero, manifestazioni anche minimamente comparabili con quelle contro la strage dei palestinesi. Eppure in questo caso non è mancata certo la copertura mediatica dei mezzi di comunicazione di massa a livello internazionale, anche in questo caso sono stati diffuse immagini e video che hanno fatto il giro del mondo e su Internet l’argomento è ampiamente dibattuto, anche in modo alquanto “vivace”. Anche in questo caso girano immagini prodotte direttamente da singole persone che raccontano quello che accade dal loro punto di vista che si vanno ad aggiungere a quelle dei professionisti dell’informazione. Oltretutto si tratta di un conflitto che, probabilmente, è anche più sanguinoso di quello di Gaza e, per richiamare elementi usati in precedenza, in questo caso sul campo ci sono da una parte l’esercito invasore di una super-potenza e dall’altra un esercito che resiste a questo attacco. Per ultimo ma non per ultimo, contrariamente alla situazione nella Striscia di Gaza, in Ucraina è aperto l’accesso a tutti i mass-media.

Eppure è innegabile che la differenza tra gli effetti provocati dai due avvenimento sull’opinione pubblica e a livello di mobilitazione è abissale.

Una riflessione sui perché di questa differenza può aggiungere qualche altro interessante elemento al nostro tema principale.

Per restare nell’ambito che abbiamo affrontato una differenza importante potrebbe essere data dal fatto che le immagini che arrivano dal fronte ucraino, che pure abbondano in Rete, sono principalmente quelle di una guerra di tipo “tradizionale”: immagini di armamenti militari di ogni genere in azione, eserciti in trincea o in movimento, un ridotto numero (rispetto a Gaza) di immagini di atrocità commesse contro la popolazione civile e di immagini che mostrano la distruzione di case ed edifici come scuole, ospedali e simili, mentre abbondano quelle di infrastrutture energetiche e di armamenti.

Un altro punto da tenere in considerazione è il fatto che la tragedia dei palestinesi dura da decine e decine di anni e che gli abitanti di Gaza vivevano, già da tempo, rinchiusi in una sorta di carcere a cielo aperto dal quale era impossibile fuggire. In Ucraina, anche se il conflitto in corso ha comunque (come tutti) delle radici storiche queste sono probabilmente meno conosciute e sebbene ci siano una serie di ostacoli, la popolazione civile ha avuto ed ha molte più possibilità di sottrarsi alla guerra, come hanno già fatto milioni di persone.

Volendo sintetizzare all’estremo si potrebbe notare che il racconto per immagini di quello che è accaduto e accade in Ucraina sebbene sia stato diffuso ampiamente tramite i mezzi di comunicazione di massa e amplificato dai social non ha provocato la stessa reazione emozionale che invece c’è stata per Gaza e quindi non ha stimolato lo sviluppo di una mobilitazione della stessa portata. Forse, per restare nell’ambito del racconto per immagini, si potrebbe supporre che questo sia dovuto al fatto che da una parte le immagini mostravano prevalentemente, se non esclusivamente, le sofferenze di esseri umani inermi e dall’altra lo scontro tra due eserciti. Sintetizzando brutalmente: è molto più probabile provare empatia per un bambino o una bambina morta piuttosto che per un soldato o una soldatessa morta.

Ovviamente ci sono stati sicuramente anche altri fattori in gioco che hanno influito sul fatto che sono state davvero poche le mobilitazioni a livello Italiano e internazionale riguardo la guerra in Ucraina e sul fatto che quelle che si sono svolte non sono minimamente paragonabili, come partecipazione, a quelle a favore dei palestinesi.

Qui non si trattava di fare una gara ma solo di riflettere sulle relazioni che sicuramente esistono tra le immagini che, con tutti i loro limiti, mostrano, descrivono, raccontano una determinata realtà e le emozioni e i sentimenti che esse generano nelle persone. Diamo per scontato che quando le immagini provocano effetti simili su un gran numero di persone questo favorisce inevitabilmente una mobilitazione delle coscienze che, in alcune situazioni, si può trasformare in qualcosa di più concreto di una semplice indignazione di tipo prevalentemente passiva, come se ne sono già viste in passato.

In molti e molte, sia a livello dei commentatori di professione che di persone qualsiasi sono convinte che l’enorme partecipazione alle iniziative contro il massacro dei palestinesi sia il segnale della nascita di un nuovo movimento di base che, partendo dalle specifiche tematiche politiche connesse a quell’avvenimento, allarghi il campo dei suoi interessi e dei suoi interventi.

Una cosa non scontata ma che rientra sicuramente nel campo delle possibilità.

Pepsy

Post Scriptum: se siete arrivati a leggere fino a qui vi ringrazio perché non sono completamente sicuro di essere riuscito a esprimere quello che volevo.