La storia è piena di eventi, anche piccoli, che a volte si trasformano in una notizia molto più importante. Non è questo il caso di quanto accaduto il 27 ottobre scorso, quando alcune centinaia di manifestanti hanno invaso pacificamente la Grand Central Station di New York dove è stata bloccata la circolazione dei treni fino a quando la polizia ne ha portati via in manette a centinaia. Eppure il fatto aveva tutti gli elementi per diventare notizia in quanto i partecipanti al pacifico sit-in mostravano cartelli e striscioni contenenti scritte alquanto significative: “I palestinesi devono essere liberi”, “Piangere i morti e combattere come dannati per i vivi”, “Cessate il fuoco”. E, a beneficio di quelli molto distratti, i manifestanti indossavano anche magliette sulle quali era scritto: “non nel nostro nome” e “cessate il fuoco adesso”. Come se non bastasse il luogo dove si è svolto il sit-in è noto in tutto il mondo anche grazie al cinema e, per ultimo ma non ultimo, la maggior parte dei manifestanti erano ebrei. Come se tutto questo non bastasse la manifestazione era stata preceduta, il 18 ottobre, da una identica (partecipanti e slogan) che aveva occupato “US Capitol”, un altro noto edificio sempre nella stessa città. Anche in questa occasione erano stati fatti centinaia di arresti.

Eppure il 28 ottobre è stato difficile trovare la notizia sui mezzi di comunicazione italiani, nessun quotidiano di carta l’aveva in prima pagina e mancava (almeno nella mattinata) sulle Home Page dei siti web dei più noti organi di informazione. Nonostante tutti avessero in rilievo notizie e servizi su quanto stava accadendo a Gaza dove, proprio la notte prima, l’esercito israeliano aveva cominciato le operazioni di terra.

Una ragione di questa anomalia è sicuramente dovuta al fatto che i protagonisti delle proteste a New York sono degli ebrei, una cosa che contrasta con la narrazione corrente in quanto l’argomento “israele-palestina” è di quelli che producono immediatamente e automaticamente degli schieramenti, dietro i quali spesso si raccolgono persone la cui conoscenza del problema non va oltre le notizie diffuse (o non diffuse) dai mezzi di comunicazione ufficiali o, peggio, dalla “bolla digitale” nella quale sono rinchiuse o dalla disinformazione largamente presente su Internet. In altri casi le divisioni sono causate da prese di posizione puramente e astrattamente ideologiche che sono il risultato di vetuste interpretazioni socio-economico-politiche e molto spesso dalla perniciosa idea che “il nemico del mio nemico è mio amico”. Eppure, forse mai come in questo caso e in questo momento storico, è a disposizione una enorme quantità di documentazione liberamente accessibile a chi voglia conoscere i fatti e sviluppare un proprio autonomo punto di vista partendo da una posizione che sia, per quanto umanamente possibile, priva di pregiudizi.

Un ostacolo non secondario è che sull’argomento in questione si può scrivere molto, si può esagerare facendo risalire le radici del conflitto a fatti storici o leggendari vecchi anche duemila anni oppure (più ragionevolmente) fissando un qualsiasi più o meno arbitrario punto di partenza di una lunga vicenda che è ritornata, per l’ennesima volta, violentemente all’attenzione di tutto il mondo. Altro problema, per chi non è giovanissimo, è l’impressione di trovarsi davanti a una storia infinita soprattutto perché quello che è accaduto a partire dal 7 ottobre non è certo qualcosa di inaspettato, imprevedibile o che ha cause naturali come un terremoto ma esattamente il contrario.

Un ostacolo non secondario è che sull’argomento in questione si può scrivere molto, si può esagerare facendo risalire le radici del conflitto a fatti storici o leggendari vecchi anche duemila anni oppure (più ragionevolmente) fissando un qualsiasi più o meno arbitrario punto di partenza di una lunga vicenda che è ritornata, per l’ennesima volta, violentemente all’attenzione di tutto il mondo. Altro problema, per chi non è giovanissimo, è l’impressione di trovarsi davanti a una storia infinita soprattutto perché quello che è accaduto a partire dal 7 ottobre non è certo qualcosa di inaspettato, imprevedibile o che ha cause naturali come un terremoto ma esattamente il contrario.

Le cause infatti sono da sempre sotto gli occhi di tutti quelli che hanno un minimo di onestà intellettuale e i colpevoli sono, ognuno per la sua parte e tutti in solido, più che conosciuti sia a livello globale che locale. Colpevole è l’intera “comunità internazionale” che attraverso decenni di politica interessata ma ambigua e contraddittoria ha sempre considerato quella regione semplicemente come un’area nella quale manovrare secondo i propri interessi del momento o i progetti futuri, un territorio nel quale giocare il Risiko del colonialismo prima, farlo diventare un campo di battaglia durante la “guerra fredda” e infine uno dei tanti palcoscenici della cosiddetta “geopolitica”. A testimoniarlo ci sono le innumerevoli risoluzioni di carta straccia dell’ONU, gli accordi, i negoziati inutili che si sono susseguiti nel corso degli anni e le soluzioni che sono nate già morte. Per non dimenticare poi le immancabili dichiarazioni delle massime autorità civili e religiose di tutto il mondo e le mobilitazioni e gli appelli per la pace. In molte occasioni palestinesi ed ebrei sono diventati, loro malgrado, dei burattini manovrati da interessi economici e politici che vanno ben oltre un’area grande quanto un paio di regioni italiane.

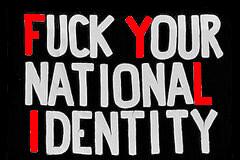

Complici sono state sicuramente le élite arabe ed ebree che non hanno mai avuto il coraggio e la lungimiranza necessarie a riconoscere la convenienza del riconoscimento del reciproco diritto all’esistenza, una ennesima dimostrazione dei danni enormi che produce il nazionalismo (comunque lo si voglia chiamare) e il sanguinoso prezzo che di conseguenza sono costretti a pagare i più deboli. Se poi, alla peste del nazionalismo ci si aggiunge quella religiosa il miscuglio diventa ancora più esplosivo e la Palestina è un luogo nel quale le favole della religione, soprattutto quelle monoteistiche, hanno le radici in un humus particolarmente nutriente.

In una sorta di “coazione a ripetere” collettiva i “tifosi” delle due parti in campo hanno perso il loro tempo ad accumulare una quantità quasi infinita di esempi da portare, di offese da riparare, di morti da vendicare e, più passa il tempo, più questa lista si allunga come la scia di sangue che non tiene conto dei confini, degli Stati, dei muri, delle terre occupate e contese. Gli ultrà delle due “tifoserie” sono sempre pronti a mostrare la macabra contabilità del crescente numero di assassini e vittime, di colpevoli e innocenti, di verità e menzogna in un confronto che non ha alcun senso e che continua ad andare avanti senza sosta.

Non esistono soluzioni miracolose da proporre, la rivoluzione anarchica purtroppo non è un orizzonte vicino in quanto solo la sconfitta definitiva delle ideologie di morte (Stato, Capitalismo, Religione) potrebbe porre la parola fine a questo annoso conflitto e non solo a questo. L’unica soluzione realistica nel mondo attuale, a parte l’annientamento completo di una delle due parti che comunque sarebbe solo un precedente per la continuazione della carneficina, è che i contendenti trovino un accordo di compromesso su come dividersi il territorio e come convivere pacificamente. Qualsiasi altra pasticciata soluzione sarà solo un intervallo, più o meno lungo, tra un massacro e il prossimo.

Ma per arrivare a un accordo onesto la principale condizione è che israeliani e palestinesi rinuncino definitivamente all’eredità di un passato senza fine e al suo pesante fardello di sangue, se questo legame non verrà definitivamente spezzato il futuro non potrà che continuare a riprodurre il presente.

[Pubblicato su “Umanità Nova”, anno 103, numero 32 del 5/11/23]