Con l’avvento del Governo attualmente in carica è continuata, nell’area dei movimenti ma non solo, una attitudine che si era già ampiamente diffusa a partire dall’epoca berlusconiana.

I quasi venti anni degli esecutivi guidati dal magnate ridens sono stati accompagnati da un incontenibile revival della satira politica e di costume dedicata quasi completamente ai continui exploit del Cavaliere, fonte inesauribile di spunti umoristici soprattutto per autori a corto di idee. Una intera generazione di comici e comiche hanno fatto la loro fortuna rincorrendo, sottolineando e giocando con le innumerevoli stupidaggini dette, coi comportamenti poco consoni, con le continue stravaganze diffuse e amplificate da tutti i mezzi di comunicazione di massa. Il pubblico, come quasi sempre accade con la satira a sfondo politico, ha riso della stupidità di chi era al potere sentendosi, spesso, parte di una minoranza numerosa ma più intelligente (e ci voleva davvero poco) e intanto i governi berlusconiani, tra una risata di scherno e l’altra, hanno portato avanti la loro agenda politica per quasi due decenni.

Oggi, dopo la parentesi dei governi multicolorati, abbiamo al comando un esecutivo schiettamente di destra e sembra sia ripartita la voglia di fare satira, cosa che è alquanto facile in quanto gli esponenti della maggioranza, a tutti i livelli, si prestano meravigliosamente a essere presi in giro. Vuoi per le loro notevoli lacune culturali, vuoi per i loro comportamenti, vuoi per le loro quotidiane esternazioni spesso ai limiti della decenza. Tutti i social e quindi di riflesso tutti i mass media sono pieni di dichiarazioni o situazioni ridicole e i commentatori, a tutti i livelli, hanno di che sbizzarrirsi a chiosare le affermazioni di tizio o di caia a propostito di tutto, le loro smentite e i loro pentimenti quando si rendono conto di averla fatta molto distante dal vaso. Del resto proprio per come sono fatti i social e la comunicazione digitale commentare un qualsiasi avvenimento di attualità, magari con un “meme” e/o condividerlo è diventato alla portata di tutti e nessuno (compreso chi scrive) di quelli e quelle che usano frequentemente certi servizi riesce mai del tutto a sottrarsi alla facile battuta, al gioco di parole, alla sferzante arguzia sarcastica.

In altri tempi la satira politica era appannaggio di poche pubblicazioni che hanno avuto sempre una vita grama in quanto facile bersaglio della censura dei potenti e spesso hanno circolato persino giornali che facevano una satira politica favorevole ai governi e il cui principale scopo era quello di attaccare i partiti dell’opposizione e i loro esponenti di spicco.

In altri tempi la satira politica era appannaggio di poche pubblicazioni che hanno avuto sempre una vita grama in quanto facile bersaglio della censura dei potenti e spesso hanno circolato persino giornali che facevano una satira politica favorevole ai governi e il cui principale scopo era quello di attaccare i partiti dell’opposizione e i loro esponenti di spicco.

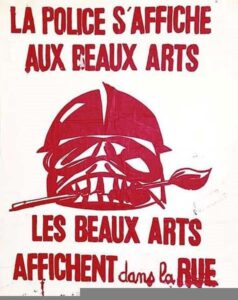

In tempi storici più recenti i movimenti hanno iniziato a utilizzare maggiormente l’armamentario della satira, principalmente attraverso la produzione di vignette e a partire dal 1977, tutta la saga degli “indiani metropolitani” e degli slogan stravolti sono abbastanza conosciute, come anche noto è il fenomeno costituito da un giornale come “Il Male”, che ebbe una vetta di popolarità mai più raggiunta negli anni successivi, nonostante gli innumerevoli tentativi.

In quei tempi, in mancanza dei “social-cosi”, quegli strumenti di comunicazione costituivano una boccata d’aria fresca in contrasto con gli intossicanti discorsi a base di “austerità” e “sacrifici” che la sinistra riformista e i sindacati chiedevano alla parte più povera della popolazione. In quegli anni una parte dei bersagli della satira erano anche gli esponenti e i partiti schierati a sinistra e persino, anche se in minima parte, persino gli stessi esponenti dei Movimenti. Quella attitudine “giocosa” entrò, anche se per un breve periodo, a far parte integrante degli strumenti di comunicazione di un movimento diffuso sui luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle piazze. Un movimento i cui resti oggi sarebbero difficili da individuare anche da parte degli archeologi più ottimisti.

Ma come è sempre accaduto la satira politica è riuscita appena a graffiare il potere costituito e anche l’enorme produzione comica dei professionisti nell’epoca dell’edonismo berlusconiano non ha avuto una grande efficacia nel contesto culturale e di costume. Oggi che la satira sembra essere diventata almeno su Internet una sorta di sport di massa, probabilmente non avrà effetti avvertibili sulla compagine governativa e sulle sue politiche. E questo a prescindere dalla quantità di materiali diffusi e/o della qualità più o meno alta del prodotto.

Quel vecchio slogan “sarà una risata che vi seppellirà” aveva anche una sua variante “sarà un risotto che vi seppellirà” che la dice lunga sia su quanto tempo sia passato da quegli tempi sia sui livelli che erano stati raggiunti per cui si ironizzava persino su uno slogan ironico.

Resta sempre il dubbio che sia possibile opporsi concretamente a certe scelte politiche ed economiche limitandosi a prendere in giro sulla Rete le ultime performance di un tizio o di una caia, piuttosto che organizzando delle lotte che provino a contrastarle nel concreto della vita reale.

In altre parole oggi sotto al “risotto” rischiamo di finirci noi piuttosto che quegli altri.

Pepsy

Pubblicato su “Umanità Nova” n.xx del xx/yy/2024